L’engagement des artistes ne s’est pas limité aux paroles. Il s’est exprimé dans les corps, les gestes, les symboles et les silences chargés de sens. À Couleur Café la scène a été tout autant un espace de fête, qu’un espace de lutte un lieu où les causes sociales, politiques et mémorielles trouvent leur écho dans la musique.

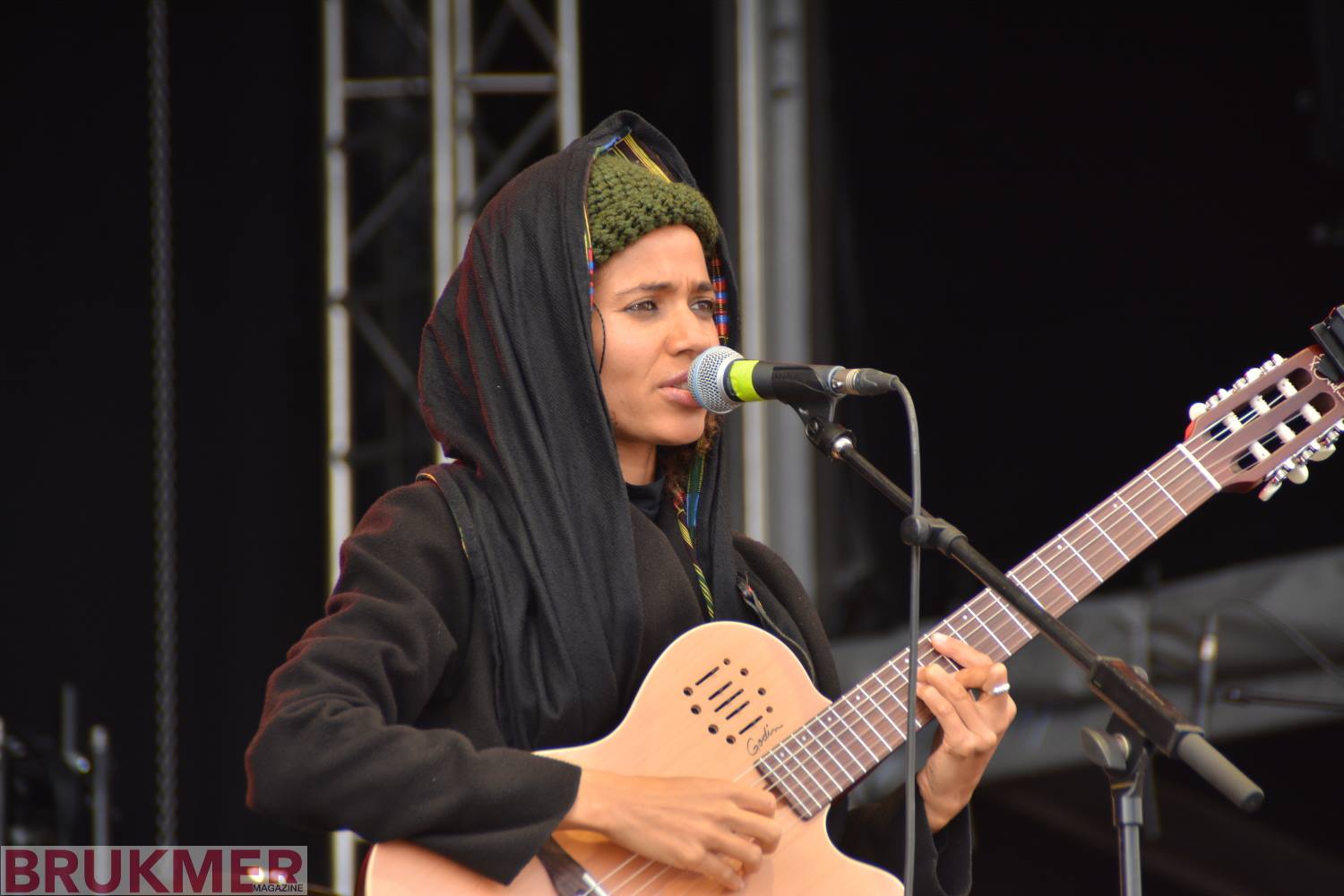

TIF : le politique dans le souffle du rap

TIF, rappeur algérien, incarne avec force cette idée que l’artiste peut être un vecteur de lutte. En clamant « Free Palestine » ou en évoquant le collectif Justice pour Mehdi, en mémoire d’un jeune homme mort après avoir été renversé par une voiture de police belge, il ancre son art dans des combats concrets, dépassant les slogans de circonstance. Ce positionnement, ancien et assumé, résonne avec un public prêt à reprendre ces messages en chœur.

« Un engagement qui ne date pas d’hier » : en 2018 déjà, il écrivait le morceau Nothing Personal, qu’il a interprété pour Colors en 2024 ; cette même année, il organisait un concert de soutien à la Palestine via son label Houma Sweet Houma, réunissant plusieurs artistes. Ses prises de position sur scène ne surprennent donc pas : elles prolongent une parole déjà construite, cohérente, et enracinée dans le réel.

Par ce double hommage, à la cause palestinienne et aux violences policières TIF inscrit son art dans des luttes concrètes, transnationales, et profondément en phase avec notre époque.

Maureen : un geste, une scène, un débat

Au cours de son concert, Maureen et ses danseuses ont brandi le drapeau palestinien un geste fort, revendicateur, qui témoigne d’un engagement clair. Ce moment, survenu au cœur d’une performance marquée par l’énergie du shatta, genre musical martiniquais aux rythmes puissants et aux codes scéniques expressifs, invite à la réflexion.

Peut-on associer une performance scénique intense, sensuelle et chorégraphiée, à une prise de position politique ? Cette cohabitation entre expression corporelle libre et revendication politique peut déranger certains, interpeller d’autres mais elle ouvre surtout un espace de discussion sur les multiples formes que peut prendre l’engagement artistique.

Il est essentiel ici de ne pas réduire les esthétiques issues des cultures caribéennes à des clichés sexualisants. Le shatta, dans ses formes musicales et scéniques est une expression culturelle à part entière, traversée par des récits, des résistances et des fiertés collectives.

Quoi qu’il en soit, Maureen se mobilise pleinement. Par ce geste, elle dénonce, prend position, et surtout prend des risques. Chaque acte, même inattendu ou dérangeant pour certains regards, compte dans la visibilité des luttes et dans la construction d’un discours engagé.

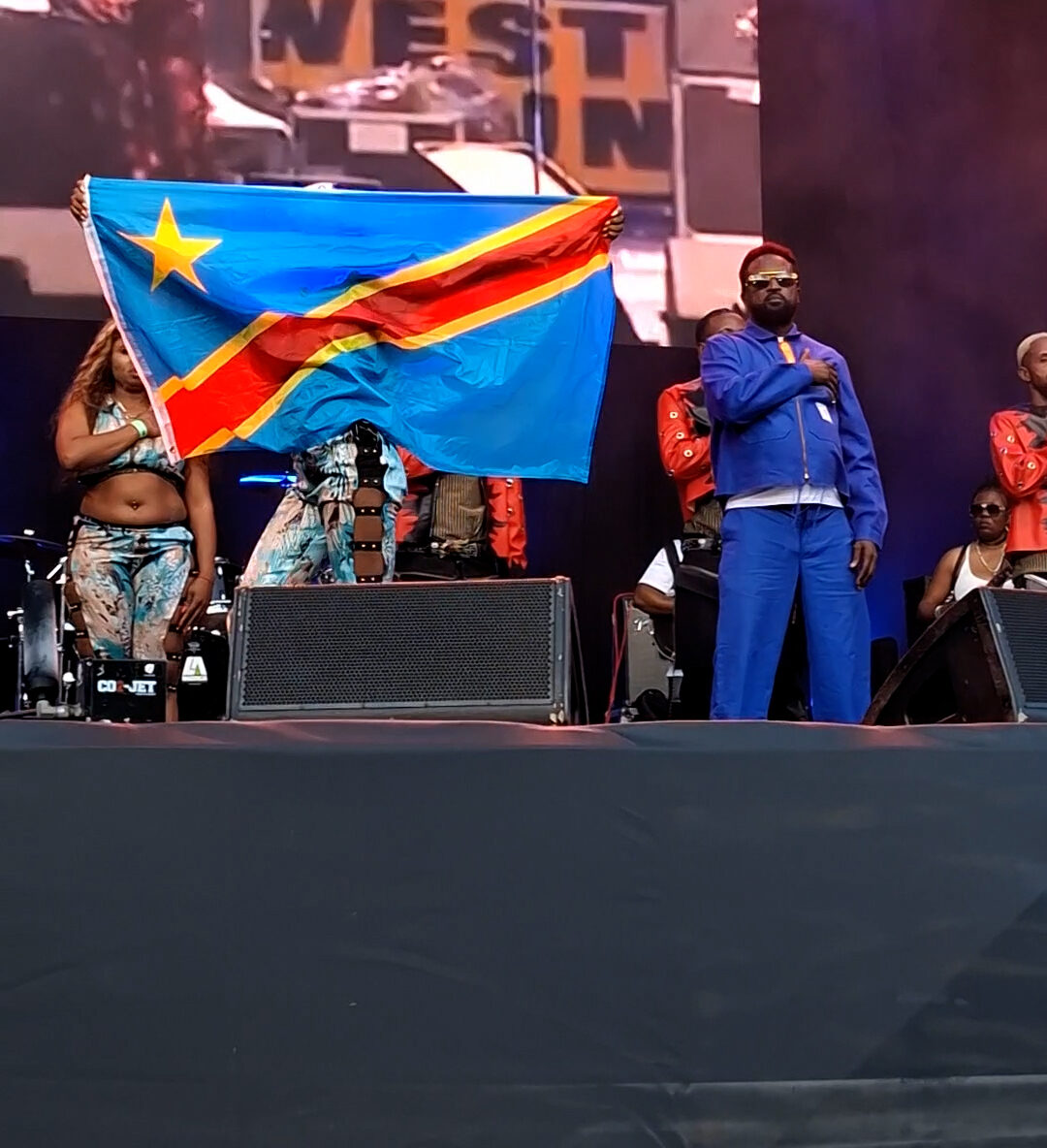

Werrason : mémoire collective et prise de parole

Figure centrale de la rumba congolaise, Werrason a marqué les esprits non seulement par la force fédératrice de sa musique, saluée par des générations issues de la diaspora, mais aussi par sa prise de parole sur la situation dramatique en République démocratique du Congo. En évoquant le contexte politique de son pays, il rappelle que l’artiste peut, et parfois doit, être le porte-voix de son peuple.

Son concert a ravivé des souvenirs d’enfance, rassemblé des origines diverses, béninoises, rwandaises, camerounaises, togolaises, congolaises, autour d’une mémoire collective et d’une émotion partagée :

Werrason, ça a ravivé des souvenirs d’enfance, 44 ans de carrière, c’est énorme.

Un autre festivalier résume simplement : « On est là pour partager une ambiance commune, une joie commune et dans le concert de Werrason, c’est vraiment ça que j’ai ressentie. »

Joie, célébration et pouvoir politique de la fête

Mais l’engagement n’exclut pas la fête. Au contraire, la musique afro, comme l’ont souligné plusieurs festivaliers, est une musique de plaisir, de spontanéité, de bonheur partagé.

“Y’a ce truc dans la musique afro… Les artistes veulent d’abord être heureux en faisant de la musique, ils rendent ça vraiment super amusant pour les gens qui regardent.”

Cette joie n’est pas naïve ni déconnectée elle est ancrée dans une histoire, dans des luttes, dans une multiplicité d’africanités qui se rencontrent, se répondent et s’exultent. La scène devient un espace commun de guérison, de mémoire et de réappropriation.

Cette puissance de la fête devient elle-même politique : faire communauté dans la joie, dans la danse, dans les sourires, c’est déjà résister à l’assignation, à l’effacement, à l’isolement.

Identités diasporiques : entre complexité, appartenance et futur

Le festival révèle aussi les tensions, les affirmations et les hésitations qui traversent les identités noires en Europe. Afrodescendants, Africains, Caribéens, Belges, Algériens, Rwandais… les mots ne suffisent pas toujours à dire la complexité de l’expérience.

On est noir.e.s, c’est tout. On n’a pas besoin qu’on nous rappelle en permanence qu’on est afrodescendants.

“Je suis totalement belge, mais au Rwanda je suis blanc, ici je suis rwandais, alors que je connais à peine le Rwanda.”

Ce flou identitaire n’est pas un problème : c’est une richesse. Les festivals deviennent des lieux où chacun peut réinventer son rapport à ses origines, à sa culture, à sa place.