Nous sommes allés à la rencontre d’Alexandre Bouyer, l’interprète brillant du rôle principal dans le film FANON qui retrace le parcours hors du commun de Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, anticolonialiste et militant. Ce film, réalisé par Jean-Claude Barny, plonge au cœur de la guerre d’Algérie et d’un combat universel pour l’égalité, la dignité et l’humanité. Plus qu’un simple biopic, FANON est une véritable œuvre cinématographique qui interroge encore aujourd’hui sur les mécanismes de l’oppression et la nécessité de les déconstruire.

Alexandre Bouyer : une incarnation talentueuse de Fanon

Dans le rôle principal, Alexandre Bouyer livre une performance habitée, puissante, et profondément humaine. L’acteur s’est immergé dans l’univers de Fanon avec une rigueur et une humilité admirable : lectures des œuvres majeures, étude du contexte historique, transformation physique, travail corporel et vocal. Comme il l’explique dans notre entretien :

La préparation pour rentrer dans le rôle de Fanon est passée par le corps, par un travail avec un chorégraphe, on a travaillé sur la démarche et avec une coach de théâtre, on a travaillé sur la manière de se tenir, la gestuelle, la manière de parler, la diction qui était propre à une diction des années 50 et une perte de poids en très peu de temps, de dix à onze kilos en un mois.

Plus qu’un rôle, Frantz Fanon a été pour Alexandre Bouyer un bouleversement intérieur. Lui apportant une forme de clairvoyance dans la manière dont il regarde le monde.

Il m’a encouragé à regarder ce qui se passe à l’intérieur de moi.

Il parle avec admiration de la modernité de Fanon, de son amour pour les peuples opprimés, et de sa tolérance face à la différence. Cette profondeur intérieure transparaît à l’écran dans une interprétation remarquable.

Il fallait que je me sente légitime d’incarner et de défendre ce personnage. C’est un travail sur soi et sur son humanité. Cela demande de l’humilité et une remise en question permanente.

L’Algérie colonisée : un peuple pris au dépourvu

L’Algérie des années 1950 vit sous domination française depuis 1830. Officiellement départementalisée, elle reste en réalité une colonie dans les faits, marquée par une ségrégation brutale entre colons européens, la plupart Français (les “pieds-noirs”) et Algériens musulmans (90% de la population), traités comme des citoyens inférieurs. Les humiliations quotidiennes, les inégalités sociales, politiques et économiques. La répression cruelle et quotidienne nourrit un sentiment d’injustice et de colère.

En 1954, le Front de libération nationale (FLN) lance une guerre d’indépendance sanglante contre la puissance coloniale. C’est un conflit d’une extrême violence, marqué par la perte de près d’un demi-million d’Algériens, d’usage de la torture, la destruction de villages et de traumatismes ancrés. Mais c’est aussi une guerre morale, où les voix, comme celle de Fanon, réclament leur droit à l’émancipation, à l’identité, à la dignité.

Fanon, au cœur d’un engagement total

Frantz Fanon n’est pas un simple observateur. En tant que médecin-psychiatre, il voit la folie causée par le colonialisme. En tant qu’intellectuel, il démonte les mécanismes de domination. En tant que militant, il prend parti, quitte son poste, rejoint les rangs du FLN. Il appelle à la libération des peuples colonisés.

Nourrie par ces expériences, son approche sur les questions d’identité, de race et de domination a produit des textes sans cesse relus et redécouverts depuis leur parution. Frantz Fanon est devenu un messager de la lutte armée pour l’indépendance, un pionnier des études postcoloniales et un penseur critique des « identités noires » face au racisme de la société.

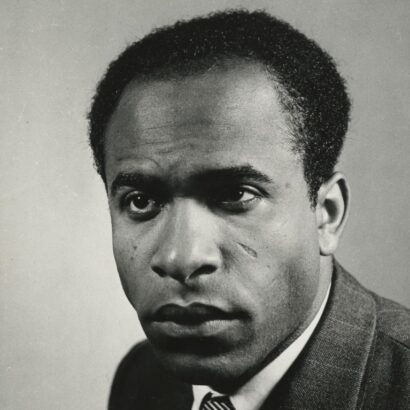

Frantz Fanon : une vie de combat pour la liberté

Né en 1925 en Martinique, Frantz Fanon s’engage tout juste à sa majorité, dans les Forces françaises libres avec la volonté de défendre sa partie. Il y découvre un autre visage de l’oppression : le racisme systémique à l’intérieur même de l’armée, passant pour soldat indiscipliné sans aucune raison apparente. Cette expérience ne le quittera plus. Après la guerre, il étudie la médecine, puis se spécialise en psychiatrie. Parallèlement, il suit des cours de littérature et de philosophie.

Plus tard, à la suite de son vécu, ils publient son premier essai : Peau noire, masques blancs où il remet en question les notions d’identité, d’assimilation, de racisme à l’encontre des personnes noires. Cet ouvrage signe le début d’une réflexion sur les rapports complexes entre le colon et le colonisé.

En 1953, son poste de médecin-chef à l’hôpital de Blida-Joinville, en Algérie colonisée, est un tournant. Il est confronté à la souffrance psychique des colonisés et à la violence du colonialisme français, il radicalise ses positions et rejoint le FLN (Le Front de libération nationale, un mouvement politique et militaire créé en 1954 pour lutter en faveur de l’indépendance de l’Algérie).

Expulsé d’Algérie en 1956, il poursuit la lutte depuis Tunis, mêlant diplomatie, écriture et engagement. Il meurt prématurément en 1961 d’une leucémie, un an avant l’indépendance algérienne. Il n’aura jamais vu l’aboutissement de son combat. Inhumé selon ses vœux en terre algérienne, Fanon reste une figure emblématique et engagée de la décolonisation.

Un film engagé, qui trouve son public

Avec FANON, Jean-Claude Barny signe le premier film de fiction centré sur Frantz Fanon. Le réalisateur, lui-même antillais, confie avoir longtemps porté ce projet en lui.

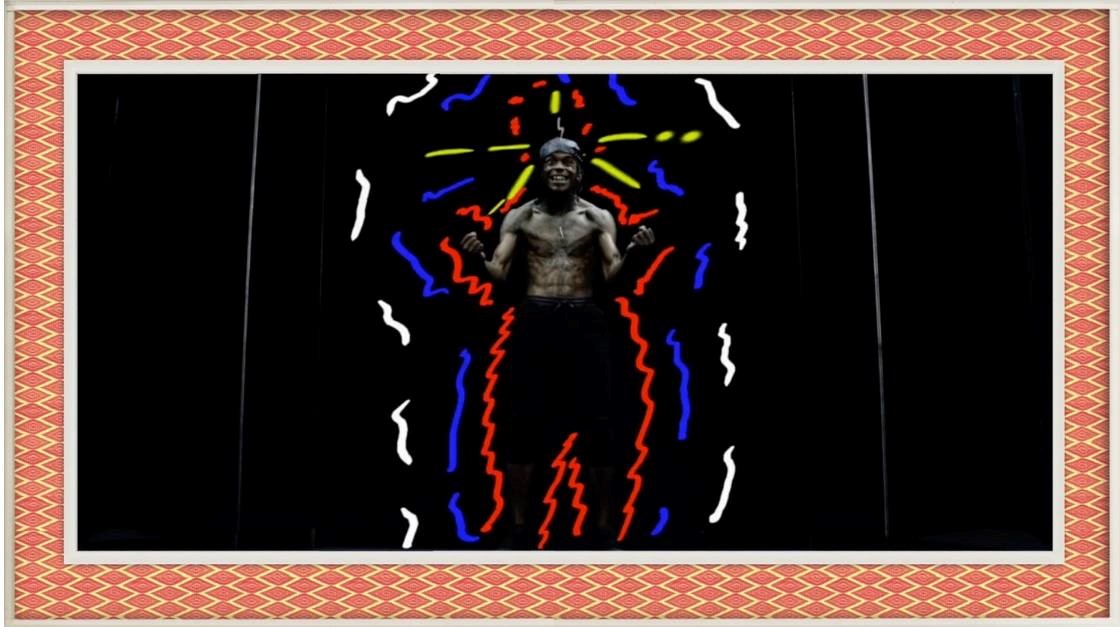

Fanon, c’est Basquiat : une fulgurance poétique et politique, avec un destin tragique.

À l’écran, cette fulgurance est palpable. Grâce à une distribution choisie avec soin et une mise en scène bien ficelée, le film reçoit un bel accueil du public. À ce jour, près de 250 000 entrées prouvent cette réussite.

On a besoin de transmettre cette histoire-là, que les gens aillent la voir pour prouver que ce genre de film a sa place au cinéma. C’est important.

Rappelle Alexandre Bouyer.

Miroir d’une réalité proche

FANON ne se résume pas à un simple hommage de Frantz. C’est aussi le miroir d’une société pas si lointaine qui incite à nous interroger sur notre héritage, nos silences et nos engagements. Un film qui non seulement divertit, mais aussi éveille. Et c’est, peut-être, sa plus grande force.